코로나바이러스감염증-19가 유행하기 직전까지 독감류의 대유행과 그 방역 조치로서 비약물적조치(nonpharmaceutical intervention)들을 연구한 지식은 어땠나? 이를 위해 WHO, 미국 CDC, 영국 보건안전부, 호주 보건부의 보고서를 살펴 보면 다음의 내용을 일관되게 발견할 수 있다:

- 비약물적 조치의 목적은 바이러스의 전파를 원천봉쇄하거나 확진자가 발생하지 않게 하는 것이 아니라 전파의 가속도를 낮추고 사회적 충격을 완화하여 대유행으로 인한 사회적 피해를 낮추는 것이다.

- 대유행의 심각도를 “가벼운”, “극심한”, “비상하게 극심한” 세 가지 정도로 구별할 수 있는데, 이는 확진자 수만이 아닌 *임상* 정도를 고려한 구분이다. 전세계적으로 극심한 대유행에서는 1000만명 이상의 사망자가 발생할 것으로 예상되며, 비상하게 극심한 대유행에서는 1억명 이상의 사망자가 발생할 것으로 예상된다.

- 가벼운 대유행에서 마스크는 물론 동선추적, 무증상자 격리, 휴교, 영업제한, 집합금지, 입출국장 검사 등은 *비권장*된다.

이상에 비추어 봤을 때, 소위 “K-방역”이라고 불리는 한국의 방역 지침은 얼마나 과학적이었나?

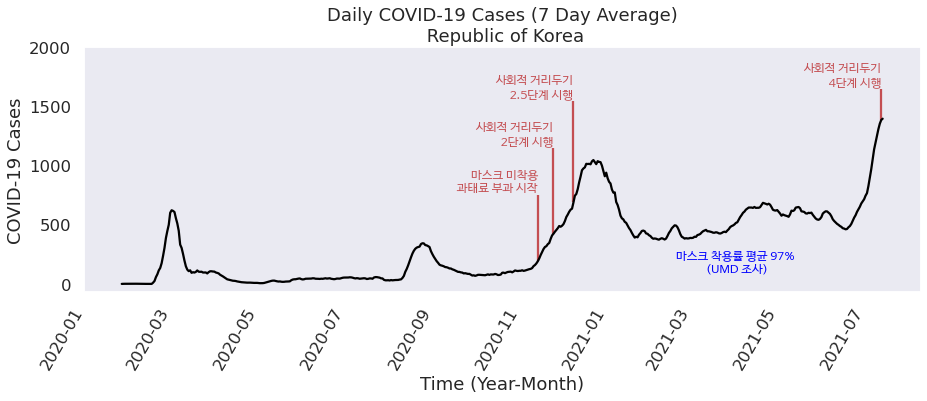

- 유행의 심각도를 임상을 고려하지 않은 PCR 검사만으로 “확진”이라는 딱지를 붙이고, 매일 그 통계를 통해 유행의 심각도를 가늠하고 있다.

- 전세계적으로 현재 4백만명의 사망자를 낸 코로나19는 “가벼운 유행”에 해당함에도 불구하고 정부와 언론은 임상을 고려하지 않은 확진자 통계를 통해 시민들에게 끊임 없는 공포심을 조장하고 있다.

- 가벼운 대유행에서 비권장하는 마스크는 물론 동선추적, 무증상자 격리, 휴교, 영업제한, 집합금지, 입출국장 검사와 같은 #활동제한(lockdown) 정책을 시행하고 있다.

이처럼 2019년까지 축적된 지식에 역행하는 조치를 K-방역 은 자신들의 차별점으로 여겼다. 차별점이 있어서는 안된다는 말이 아니다. 다만, 축적된 과학적 지식과 역행하려면 그것을 정당화할 데이터를 제공해야 한다. 그것이 특정 조치의 도입을 주장하는 쪽이 지고 있는 증거제출의무(burden of proof)이다. 내가 아는한 K-방역을 도입하는 쪽에서 그런 증거를 제공한 일이 없다. 오직 “혹시 어떨지 모르니까” 시행하고 보자는 논리만이 있다. 그것은 무지에 호소하는 논리적 오류이다.

그러한 문제는 한국의 것만이 아니다. 수많은 나라들이 유사한 실책을 범하고 있다. 내가 아는 한 오로지 한 나라만이 지금까지 코로나19가 유행하기 직전까지 쌓인 과학적 지식에 기반한 방역정책을 펼쳤는데, 다름아닌 스웨덴이다. 스웨덴은 마스크 착용을 강제하지 않았으며, 무증상자의 격리나 휴교도 없었다. 벤다비드(Bendavid), 오(Oh), 바타카리야(Bhattacharya), 그리고 이오니디스(Ioannidis)의 연구에 의하면 한국보다 훨씬 느슨한 방역 정책을 도입했음에도 불구하고 스웨덴과 한국은 방역정책의 효과면에서 유의미한 차이가 없었다. 돌려 말하자면, 한국보다 훨씬 일상적이고 정상에 가까운 생활을 하면서도 통계적으로 같은 방역 효과를 얻었다는 것이다. 게다가 더 심한 활동제한 조치를 취한 나라들에서는 오히려 방역효과가 떨어졌다.

더 자세한 것은 다음을 참조: